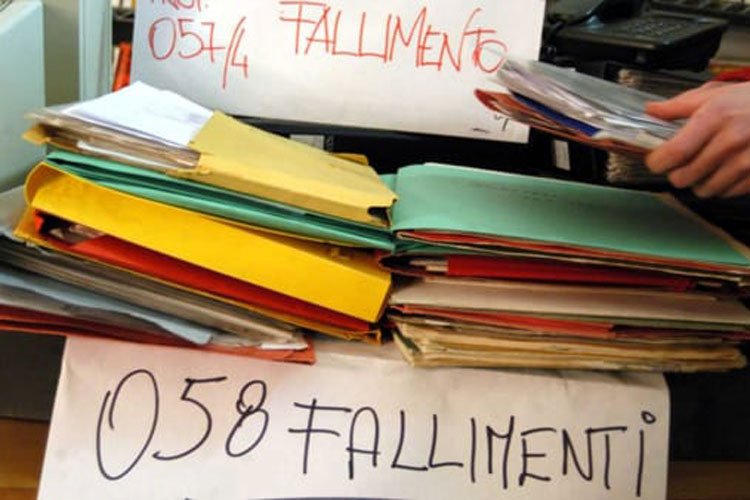

Dopo 80 anni cambia la legge sui fallimenti. La normativa sui fallimenti risaliva infatti al 1942 e non era mai cambiata nonostante l’evoluzione dell’economia, e «ha macinato in questi anni molte risorse sia imprenditoriali che di beni materiali», come ha commentato il ministro della Giustizia Andrea Orlando a conclusione del percorso parlamentare che ha portato all’approvazione al Senato con 172 voti a favore, 34 contrari e zero astenuti. Si riesce «a rivedere lo stigma che spesso non è più giustificato nella fase di un’economia globalizzata, ma anche a non sprecare capacità imprenditoriale». Perché «uno può essere un buon imprenditore e aver avuto una prima esperienza imprenditoriale non felice», assicura il ministro. Ecco quali sono le principali novità.

«Cambia la figura del fallito, infatti non si parla più di fallito e non è solo un cambiamento linguistico, non se ne parlerà più perché la persona che ha avrà avuto in qualche modo una sconfitta imprenditoriale potrà ritentare e non ci saranno più i vincoli che oggi impediscono a chi ha avuto un insuccesso imprenditoriale di carattere economico», chiarisce innanzitutto il ministro Orlando.

Vengono potenziati i meccanismi di allerta per evitare che le crisi aziendali diventino irreversibili, potenziando gli strumenti di composizione stragiudiziale per favorire le mediazioni fra debitori e creditori per gestire l’insolvenza. Saranno rafforzati anche i poteri del curatore che potrà accedere più facilmente alle banche dati della Pa, potrà promuovere le azioni giudiziali spettanti ai soci o ai creditori sociali e si vedrà affidata la fase di riparto dell’attivo tra i creditori.

Per facilitare una composizione assistita, sarà possibile attivare la procedura su base volontaria: in questo caso, il debitore sarà assistito da un apposito organismo istituito presso le Camere di commercio e avrà 6 mesi di tempo per raggiungere una soluzione concordata con i creditori. Se la procedura è d’ufficio, per azione dei creditori pubblici, il giudice convocherà immediatamente, in via riservata e confidenziale, il debitore e affiderà a un esperto l’incarico di risolvere la crisi trovando un accordo entro sei mesi con i creditori.

L’imprenditore che attiva l’allerta – non valida per società quotate e grandi imprese – o si avvale di altri istituti sarà premiato con la non punibilità dei delitti fallimentari (se il danno patrimoniale è tenue) e altre attenuanti.

Avranno sempre priorità le proposte che assicurano la continuità aziendale, mentre la liquidazione giudiziale sarà solo l’ultimo approdo. Si punta poi a ridurre durata e costi delle procedure concorsuali.

Sarà eliminato il tetto del 60% dei crediti per l’omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, mentre il concordato preventivo sarà ripensato includendo anche il percorso che porta alla liquidazione dell’azienda, a patto di garantireil pagamento di almeno il 20% dei crediti chirografari.

Inoltre, sarà prevista una procedura unitaria per la trattazione della crisi e dell’insolvenza di gruppi di imprese, con obblighi di collaborazione e reciproca informazione a carico degli organi procedenti.

Esultano i commercialisti per una legge che «ha diversi aspetti positivi, a cominciare dal riconoscimento della centralità dei controlli societari, e altri sui quali speriamo si possa intervenire in futuro con modifiche migliorative, a cominciare dal tema dell’allerta. Ma è stato comunque utile e importante approvarla prima che questa legislatura si chiudesse», dice il presidente dei commercialisti italiani Massimo Miani al Sole 24 ore. «Esce decisamente rafforzato il ruolo di sindaci e revisori, sebbene con le opportune distinzioni».

© Riproduzione riservata