Nella corsa ad accaparrarsi le materie prime l’Europa rischia di rimanere indietro. E nel gruppo dei Paesi Ue, l’Italia ha buone probabilità di aggiudicarsi la “maglia nera”. Mentre Stati Uniti e Russia, dopo tre anni di relazioni congelate, sono tornate a parlarsi per porre fine al conflitto in Ucraina in nome di un comune interesse per le terre rare, di cui l’ex Paese sovietico è ricco, e per i giacimenti nell’Artico, ventilando l’ipotesi – impensabile fino a pochi mesi fa – di avviare progetti comuni per ricercare ed estrarre idrocarburi, l’Unione europea, nel suo immobilismo cronico, è tornata a riflettere sull’abbandono di un settore, decisamente poco “green”, ma fondamentale per lo sviluppo tecnologico e per la transizione energetica, ai quali tiene tanto: le miniere.

Litio e terre rare, i materiali utilizzati per fare chip, circuiti elettronici, pannelli fotovoltaici, batterie per auto elettriche, saranno infatti presto più importanti rispetto a petrolio e gas, i cui prezzi sono saliti negli ultimi tre anni per via dei conflitti in Ucraina e Medio Oriente, rendendo la bolletta energetica della Ue sempre più salata. E persino dell’oro, che nei primi mesi di quest’anno è schizzato in alto (oltre i 2.900 dollari l’oncia*) a seguito delle crescenti preoccupazioni per le politiche tariffarie di Trump e dell’instabilità geopolitica globale, ma anche per gli acquisti massicci delle banche centrali, soprattutto nelle economie emergenti, che vedono nel metallo giallo un’alternativa sicura per diversificare le riserve valutarie e ridurre la dipendenza dal dollaro. Così, anche nel caso della corsa all’oro, i Paesi europei rischiano di arrivare per ultimi, rendendo più oneroso il rafforzamento delle riserve auree in un momento geopolitico sempre più complesso.

Litio e terre rare, i materiali utilizzati per fare chip, circuiti elettronici, pannelli fotovoltaici, batterie per auto elettriche, saranno presto più importanti di petrolio e gas

Ma più che su oro e idrocarburi, l’attenzione dei policy maker negli ultimi anni, guardando al futuro, è puntata su metalli e terre rare. «La domanda di queste materie prime quintuplicherà entro il 2030 e dobbiamo evitare di diventare nuovamente dipendenti, come è successo con le fonti fossili», ricordava la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen durante il suo discorso sullo stato della Ue nel settembre 2022, a sei mesi dall’invasione russa dell’Ucraina. Pochi mesi dopo, a inizio 2023, la scoperta di un vasto giacimento di terre rare nel Nord della Svezia, accanto a quelli in Finlandia e Norvegia, riaccendeva le speranze europee per recuperare un po’ di competitività.

La Groenlandia: una miniera di materie prime

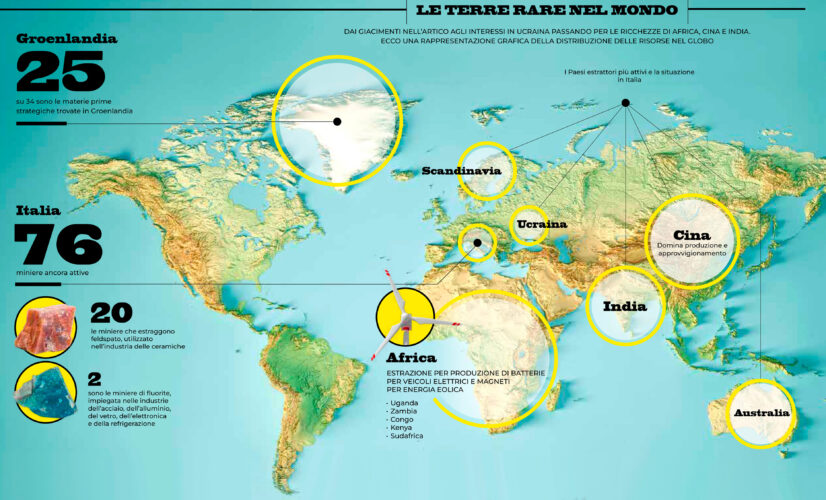

La Commissione europea, intanto, piantava una bandierina in mezzo all’Artico, aprendo, sempre a inizio 2023, un ufficio di rappresentanza in Groenlandia, isola sotto la sovranità danese, in cui sono state individuate 25 su 34 materie strategiche per l’industria europea e la transizione verde: Copenaghen stima che vi si trovino milioni di tonnellate di grafite e di terre rare, oltre a litio, platino, rame e titanio.

Non a caso l’isola artica attira da anni le attenzioni anche degli americani. In particolare, del presidente Donald Trump che, dopo averlo fatto nel 2019, è tornato a proporre l’anacronistica idea che gli Usa si impossessino dell’isola, comprandola. Teme che, come Panama e importanti snodi portuali sudamericani, pure la Groenlandia possa entrare nelle mire cinesi, anche per via del suo sottosuolo ricchissimo di terre rare. Pechino potrebbe averne bisogno. Pur mantenendo ancora il primato mondiale come produttore di terre rare, la sua quota di mercato si è ridotta di quasi il 30% dal 2010 al 2021, secondo le elaborazioni dello US Geological Survey. Di qui l’interesse geopolitico cinese a espandersi fuori confine, rafforzando i legami con l’Africa.

La Cina e i legami con l’Africa

Il caso emblematico è quello della Repubblica Democratica del Congo: detiene quasi la metà delle riserve mondiali di cobalto, minerale utilizzato nella produzione di nuove tecnologie, ed è riuscita a piazzarsi al vertice della produzione mondiale con una quota del 70% e un tasso di crescita annuo di circa il 20% dal 1995 al 2020, «grazie agli importanti investimenti realizzati dalle aziende cinesi a partire dalla metà degli anni 2000, a cui va gran parte del minerale estratto», come ricorda in un recente report di Imi Corporate & Investment Banking, divisione di Intesa Sanpaolo, l’economista Wilma Vergi. Il crescente dominio della Cina nella produzione e nella catena di approvvigionamento di materie prime utilizzate per produrre nuove tecnologie rappresenta una minaccia per le principali economie mondiali, Stati Uniti ma anche Europa, poiché rende le due economie che si affacciano sull’Atlantico fortemente dipendenti da Pechino per il reperimento dei materiali essenziali per lo sviluppo delle auto elettriche e delle energie rinnovabili.

«La Cina è il Paese più competitivo in termini di costi nell’estrazione e nella lavorazione delle terre rare, mentre l’Australia dispone delle infrastrutture più efficienti. L’India ha istituito dei parchi specifici per la trasformazione delle terre rare, il principale a Bophal», prosegue Vergi. Anche l’Africa sta spingendo sull’acceleratore per rendersi più competitiva, potenziando l’industria di trasformazione per garantire il massimo del profitto in loco, e allo stesso momento vietando o limitando il più possibile le esportazioni di minerali e metalli allo stato grezzo, come negli impianti per il processo produttivo di batterie per veicoli elettrici in Uganda, Zambia e Congo, o per la produzione di magneti per le centrali eoliche, in Kenya e in Sud Africa. «L’African Continental Free Trade Agreement (l’area di libero scambio africana avviata nel luglio 2022, che comprenderà 1,3 miliardi di persone e 53 economie, ndr) fornirà impulso per diversificare e ampliare la capacità produttiva delle economie africane, non solo per manufatti per la produzione di energia pulita e nell’automotive, ma anche nella telefonia, nelle apparecchiature mediche e nei prodotti farmaceutici», conclude Vergi.

Come si sta muovendo l’Italia

E l’Italia? L’Ispra (Istituto nazionale per la protezione dell’ambiente) ha contato 76 miniere ancora attive nella Penisola: in 20 si estrae feldspato, minerale utilizzato nell’industria delle ceramiche; in due la fluorite, che ha un largo uso nell’industria dell’acciaio, dell’alluminio, del vetro, dell’elettronica e della refrigerazione. Feldspato e fluorite sono le uniche materie prime critiche estratte oggi in Italia. «I permessi di ricerca in corso, i dati sulle miniere attive in passato e quelli sulle ricerche pregresse e recenti, documentano la potenziale presenza di varie materie prime critiche e strategiche come il litio e come diversi altri minerali da cui si producono metalli indispensabili per il modello di sviluppo decarbonizzato, la green tech, la transizione digitale e l’indipendenza da Paesi terzi», spiega Ispra in una nota.

Feldspato e fluorite sono le uniche materie prime critiche estratte oggi in Italia

Ma per riaprire le miniere occorreranno forse anni. A oggi l’estrazione di minerali metalliferi, che rappresentano la maggior parte dei materiali critici, è inesistente, anche se sono presenti in circa 900 siti in Italia; la miniera metallifera di Olmedo in Sardegna, dove si estraeva bauxite, è stata l’ultima a essere chiusa. Per la fornitura di metalli il nostro Paese è quindi totalmente dipendente dai mercati esteri. Eppure si potrebbero estrarre bauxite, cobalto, litio, manganese, piombo, rame – minerale essenziale per tutte le moderne tecnologie – titanio, tungsteno e zinco.

La questione ai piani alti, insomma, è ben nota, così come le problematiche ambientali che precludono l’estrazione di questi materiali. Non a caso il dibattito è anche sul crescente interesse per gli scarti minerari come fonte di materie prime. «In Italia le pregresse attività minerarie hanno lasciato un’eredità di circa 150 milioni di mc di rifiuti estrattivi, che si trovano in strutture di deposito spesso fatiscenti e che rappresentano un serio problema ambientale, con inquinamento diffuso delle acque superficiali o sotterranee e dei suoli da metalli pesanti, cioè gli stessi che potrebbero essere recuperati», conclude Ispra. È necessario, dunque, un cambio di paradigma: da rifiuti inquinanti da bonificare, a potenziale risorsa da recuperare.

Un patrimonio da recuperare

Intervista a Tiziano Mestriner, vicepresidente e responsabile del settore minerario di Assorisorse

Le materie prime sono sempre più in balia del rischio geopolitico mentre si fa sempre più serrata la caccia alle terre rare per la transizione ecologica. E l’Italia come si pone oggi in questa corsa? «Purtroppo per ora è ai margini, avendo abbandonato il settore minerario da più di 30 anni», spiega a Tiziano Mestriner, vicepresidente e responsabile del settore minerario di Assorisorse, l’associazione di Confindustria che si occupa di risorse naturali ed energie sostenibili. «Si sono perse le competenze, si sono chiuse le scuole minerarie, sia le facoltà universitarie che gli istituti tecnici. Si è smantellata la struttura statale preposta, la direzione generale delle miniere, trasferendo le funzioni amministrative relative alle Regioni. È chiaro che se ci confrontiamo con Stati che si sono mossi con una pianificazione a lungo termine come la Cina siamo nettamente in ritardo».

Come sono messi gli altri partner europei?

Da un lato, ci sono Paesi, come Germania e Francia, che hanno già compiuto sostanziali progressi, dall’altro rimangono Stati in netto ritardo.

L’Ispra ha catalogato oltre 3 mila siti minerari che sono stati in attivi tra il 1870 e il 2018. Quanti di questi potrebbero tornare in attività?

L’Italia ha abbandonato il settore da decenni, per cui dobbiamo ripartire quasi da zero, muovendoci su tanti fronti: la ricerca di base e quella operativa, la ricostituzione di strutture tecniche ed amministrative adeguate a livello centrale, la formazione degli addetti, la legislazione mineraria che risale al 1927. In merito a quante realtà minerarie dismesse possano tornare in attività, bisognerà aspettare l’esito della ricerca di base e soprattutto di quella operativa con la relativa caratterizzazione dei minerali presenti e la definizione dei possibili processi di arricchimento. Comunque, considerando le problematiche insite in tutte le operazioni di approvvigionamento, è evidente che la sola soluzione possibile è la ricerca di una strategia che integri le pratiche di economia circolare con un’attività estrattiva sostenibile e con lo sviluppo di collaborazioni con i Paesi esteri.

Che cosa si potrebbe fare per compiere dei progressi?

Si deve partire dal censimento e dalla caratterizzazione delle discariche minerarie che possono essere una fonte importante per l’estrazione di materie prime critiche e strategiche, con la duplice valenza di non intaccare nuove porzioni di territorio e in molti casi di completare il ripristino ambientale che fino agli anni 80 era considerato, nella migliore delle ipotesi, un fattore secondario. Come nuovi siti minerari citerei anche le miniere urbane, ossia il riciclo virtuoso dei rifiuti tecnologici e no. Lo stesso Regolamento europeo lo considera un aspetto fondamentale assegnandogli il compito di generare il 25% della produzione di Critical Raw Materials (materie prime critiche, ndr) a fronte di un 10% della produzione dalle miniere.

Il Governo la scorsa estate ha riaperto le “miniere”. Passato un semestre, quali sono i primi risultati?

L’Italia ha prontamente recepito il Regolamento europeo Critical Raw Materials Act, adeguando in parte la normativa nazionale attraverso un nuovo approccio di sistema. La caccia alle materie prime critiche e strategiche è sicuramente cominciata a livello scientifico da parte dei vari enti di ricerca preposti, mentre sul fronte operativo le imprese si stanno muovendo in ordine sparso e soprattutto singolarmente, quando invece servirebbe costituire una filiera per mettere a punto processi di arricchimento che vanno oltre all’aspetto estrattivominerario. Le domande per accedere ai bandi europei e nazionali sono appena partite o stanno partendo. Direi che i frutti si potranno vedere tra qualche anno, considerando che ognuno faccia la sua parte dal punto di vista: normativo, autorizzativo, finanziario, di ricerca, di formazione e di accettazione sociale. Con una nota di ottimismo vorrei che tra dieci anni ritornassimo alla situazione degli anni 80 in cui il settore minerario, in Italia, aveva ancora competenze e aziende importanti.

* Articolo pubblicato sul numero di Business People di aprile 2025. Scarica il numero o abbonati qui

© Riproduzione riservata

© Getty Images

© Getty Images