Veloce più della moda veloce. Sempre più fast, in un’insana corsa a distruggere l’ambiente. Capi mai indossati, che durano meno di un clic ma giacciono nei nostri armadi. Dimenticati. Collezioni e vendite che durano un minuto e 50 secondi, il tempo di un video su TikTok. È l’ultra fast fashion, un sistema di produzione di abbigliamento che mette sul mercato oltre 300 mila nuovi capi l’anno, con prezzi compresi tra i tre e i 40 euro. Magliette, gonne, scarpe, felpe spesso utilizzate solo per una foto da postare su Instagram. Pezzi di stoffa pronti a innalzare le montagne di rifiuti tessili in Africa o in Sudamerica.

Shein: l’azienda capofila dell’ultra fast fashion

L’azienda capofila dell’ultra fast fashion, con oltre il 50% del mercato globale, si chiama Shein, un nome che la Generazione Z ha imparato a conoscere molto bene. È un colosso cinese, fondato nel 2008 da Chris Xu a Nanchino per commerciare abiti da sposa comprati all’ingrosso. Nel 2015 ha iniziato a confezionare propri modelli “prêt-à-porter” affidandosi a una fabbrica di Canton e vendendo direttamente al pubblico online. Oggi produce in oltre 700 fabbriche, la maggior parte nella provincia del Guangzhou. Il suo valore supera i 60 miliardi di dollari ed è la più grande azienda di moda online al mondo, ma non esiste un solo punto vendita fisico del marchio. Da un rapporto di Bloomberg del 2022 le magliette di cotone vendute da Shein provengono dal lavoro forzato della minoranza Uiguri dello Xinjiang. Questa regione al Nord-Ovest della Cina è uno dei maggiori produttori di cotone al mondo, e la minoranza musulmana è da anni perseguitata dal governo cinese.

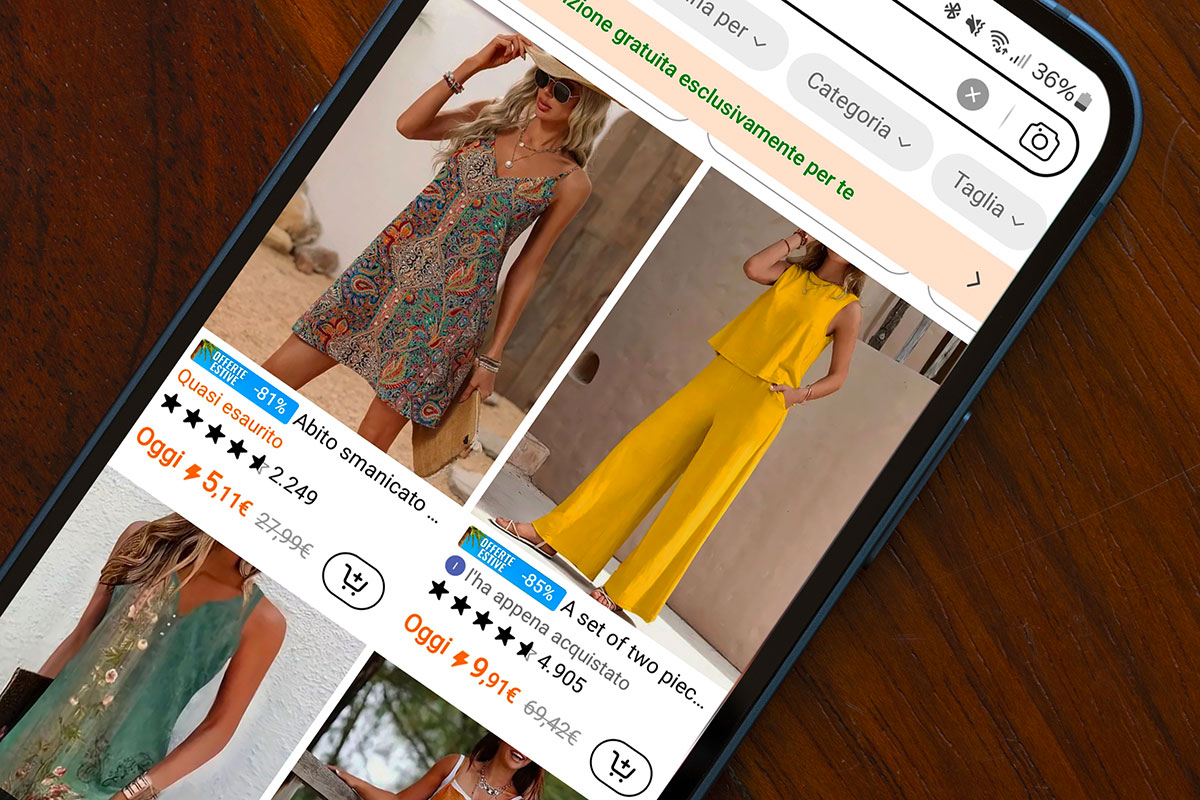

Su Tiktok l’hashtag #shein ha 77,6 miliardi di visualizzazioni, l’account ufficiale conta 8,5 milioni di follower, è il brand di moda più discusso sulla piattaforma. Su Instagram ci sono quasi 10 milioni di post a tema. La app è tra le più scaricate al mondo, con oltre 40 milioni di download. Ogni giorno vengono prodotti fino a 35 mila modelli e messe online fino a 6 mila proposte. Viene completamente annullato il passaggio del retail, della vendita al dettaglio, e si va subito online. I marchi ormai vendono soprattutto su TikTok. La ricerca sulle tendenze è fatta con uno studio meticoloso di algoritmi e trend social, notoriamente molto brevi. Anche per questo non c’è uno stile definito nelle loro linee. Il vero motore d’altronde sono i social. Migliaia di influencer in tutto il mondo dedicano video agli Haul, letteralmente “il bottino”. Davanti al telefono scartano i pacchi ricevuti con decine di capi, accessori e trucchi, tutti avvolti in buste di plastica. Il copione è quasi sempre lo stesso: si esordisce con «Vi faccio vedere cosa ho comprato oggi» e si prosegue con una lunga sequenza di cambi di abito. Qualche volta la taglia non è giusta, i micro-tubini, gettonatissimi, fanno difetto, non vestono come sperato, ma il rammarico è nullo. Facile immaginare che magliette, gonne, top luccicanti finiranno presto nella pattumiera o dimenticati in qualche angolo di un armadio già traboccante.

Shein produce in oltre 700 fabbriche, la maggior parte nella provincia del Guangzhou, in Cina. Il suo valore supera i 60 miliardi di dollari ed è la più grande azienda di moda online al mondo (© Getty Images)

I costi di produzione

Fast fashion d’altronde sta per «moda rapida e a basso costo». Ma quanto basso? Quando una T-shirt viene venduta a 3 euro e un abito a 7 euro vuol dire che c’è un «prezzo» che viene scaricato su qualcun altro. Partiamo dai costi di produzione: in Italia il costo medio orario nell’industria del tessile e manifatturiero è di 27 euro lordi. In Bulgaria di 5,4 euro, Romania 6,9, in Lituania 9 (Eurostat). In Cina e Vietnam rispettivamente dai 4 ai 3 dollari. Quasi tutti i grandi marchi da anni hanno delocalizzato una parte della produzione in questi Paesi, inclusi quelli del lusso, che si rivolgono a una clientela benestante. A insidiare il primato di Shein è da poco arrivata Temu, piattaforma di shopping online americana, ma con produzione cinese, che vende abbigliamento, prodotti per la casa e per gli animali, arredamento ed elettronica.

Il modello di produzione e distribuzione di Shein e i suoi epigoni hanno stravolto il mercato, lasciando indietro pure i pionieri del fast fashion e dell’e-commerce come Zara, H&M e Amazon. Anche le loro produzioni di altri marchi fast fashion, comprese quelle di Bershka e Pull and Bear, generano enormi quantità di rifiuti. Nel corso degli anni sono state denunciate le pessime condizioni di lavoro negli stabilimenti. Va detto che da qualche anno stanno introducendo linee più sostenibili e si stanno impegnando in iniziative di responsabilità sociale. L’industria della moda pesa sull’ambiente per quasi il 10% delle emissioni globali di gas serra, circa il 20% delle acque reflue industriali inquinate, un terzo delle microplastiche rilasciate nell’oceano. I rifiuti tessili annuali hanno raggiunto circa 92 milioni di tonnellate, equivalenti al peso di circa 65 milioni di autovetture. I tessuti possono impiegare fino a 200 anni per decomporsi.

A insidiare il primato di Shein è da poco arrivata Temu, piattaforma di shopping online americana, ma con produzione cinese (© Getty Images)

Secondo il World Resources Institute, per realizzare una maglietta di cotone occorrono 2.700 litri di acqua, l’equivalente del consumo medio che una persona beve in due anni e mezzo, e bisogna moltiplicare la cifra per le centinaia di migliaia di capi prodotti. Recentemente l’Agenzia europea dell’Ambiente ha stimato che alcuni capi vengano indossati solo sette volte prima di essere gettati. Secondo l’Environmental Coalition on Standards (Ecos), raddoppiare il numero di volte in cui un capo viene indossato in media, si stima riduca le emissioni di gas serra del 44% rispetto alla produzione di un nuovo capo. Il 60% dei rifiuti tessili finisce direttamente in discarica o incenerito, la raccolta differenziata attualmente rappresenta solo il 40% circa del flusso totale di rifiuti tessili in Europa. Di questo 40% solo il 34% rimane in Europa, la maggior parte (66%) viene spedita all’estero con scarsa tracciabilità. La moda è guidata dai volumi. Ma è afflitta dalla continua svalutazione dei prodotti, causata dai modelli di business del fast fashion.

«Abbiamo assistito a una diminuzione del prezzo medio per articolo che procede parallelo anche alla diminuzione della vita utile di un capo, generando quantità di rifiuti sempre più difficili da gestire», denuncia Fabio Ranghino, Head of Sustainability & Strategy di Ambienta, società che investe sulla sostenibilità ambientale. Esistono però dei fattori che possono spingere il cambiamento e potrebbero sostenere la transizione, almeno nei Paesi sviluppati. Una regolamentazione più stringente sulle inserzioni sostenibili, una maggiore sensibilità del consumatore finale a estendere l’utilizzo dei capi (per esempio il second hand) e le iniziative dei brand per creare dei capi durevoli e promuovere la circolarità. I marchi con programmi di rivendita sono passati da cinque nel 2019 a 124 nel 2022 e contribuiscono a ridurre le emissioni di circa il 25% e il consumo di acqua di circa il 30% rispetto all’acquisto di un nuovo capo. Investimenti interessanti nel settore potrebbero essere supportati da società di consulenza e servizi, migliorando la gestione dei rifiuti soprattutto sul waste sorting, cioè la divisione e lo smistamento dei differenti materiali. L’impennata del fast fashion ha spinto la Commissione Ue, a marzo 2022, a definire strategie per rendere l’industria tessile più sostenibile, spingendo per l’utilizzo di tessuti che durano di più, che possono essere riparati e riutilizzati. Si sta ragionando nell’ordine sul design ecologico, cioè i tessuti dovranno rispettare standard più elevati in termini di sostenibilità. Sulle informazioni chiare, in modo che i consumatori abbiano accesso a dettagli sull’origine e la sostenibilità dei prodotti attraverso un «passaporto digitale». Infine, si esortano le aziende a ridurre la loro impronta di C02 e a prendere decisioni rispettose dell’ambiente.

Chi sono i clienti di queste piattaforme?

Una popolarità sostenuta dall’ingaggio di influencer e celebrità che orientano la fascia di consumatori più attiva sulla piattaforma, quella dei giovanissimi, la cosiddetta Gen-Z. Proprio così, la generazione più sensibile ai temi legati alla sostenibilità ambientale e ai diritti dei lavoratori è anche la maggiore cliente di questo marchio che di trasparente non ha nulla: dalla struttura della società all’origine dei prodotti. Maxime Bedat, giornalista esperta di ambiente, ha analizzato il ruolo dell’influencer marketing nel suo libro Il lato oscuro della moda. Viaggio negli abusi ambientali (e non solo) del fast fashion. (PostEditori), inserito dal Financial Times tra i libri dell’anno 2022. «Il mercato della moda usa e getta non esisterebbe se non ci fosse qualcuno pronto a foraggiarlo di continuo», ha spiegato. «Le star del web inducono ad acquisti inutili. È un fenomeno senza precedenti nella storia». Un comportamento che sembra stridere con i valori di una generazione rappresentata da Greta Thunberg.

Articolo pubblicato sul numero di Business People di settembre 2024. Scarica il numero o abbonati qui

© Riproduzione riservata

© Getty Images

© Getty Images