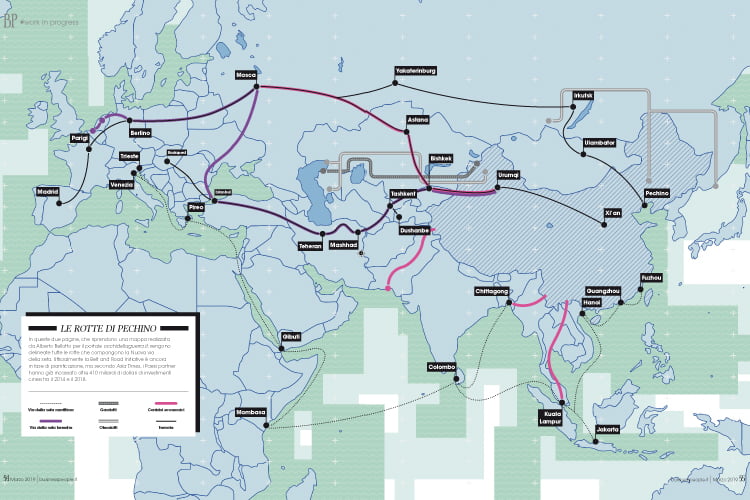

Quando, nel settembre 2013, il presidente cinese Xi Jinping parlò per la prima volta dell’idea di rilanciare la vecchia Via della seta, a molti comprensibilmente venne in mente Il Milione. Forse, però, sarebbe stata più corretta l’associazione con un altro libro, Il grande gioco di Peter Hopkirk, che racconta della competizione tra la Russia zarista e la Gran Bretagna per il controllo dell’Asia centrale. Sei anni dopo, anche l’opera di Hopkirk si rivela insufficiente per capire la portata del piano cinese, che nel frattempo ha più volte cambiato nome (quello attuale è Belt and Road Initiative BRI), ma soprattutto dimensioni, arrivando ad abbracciare anche parte di Africa e Sudamerica e la regione artica. I Paesi interessati sono una settantina, per un totale di 4,4 miliardi di persone coinvolte e un Pil complessivo di 23 mila miliardi di dollari, un terzo del pil mondiale.Secondo Morgan Stanley, entro il 2027 il colosso asiatico avrà messo sul piatto 1.300 miliardi di dollari per potenziare la rete di porti, interporti e nodi ferroviari lungo i quali si muoveranno le merci scambiate. Fonti cinesi parlano addirittura di un investimento complessivo di 8 mila miliardi di dollari. «Il progetto nasce rivolto all’Asia, anche perché questo continente ha fame di infrastrutture e l’iniziativa cinese risponde a tale bisogno. Oltretutto, Paesi come l’Indonesia, la Malesia e la Thailandia stanno portando avanti progetti infrastrutturali nazionali che s’intersecano con quelli cinesi», dice a Business People Diego Angelo Bertozzi, analista che alla Cina e alla nuova Via della seta ha dedicato due libri, Cina: da “sabbia informe” a potenza globale e La Belt and Road Initiative.

Via della seta: le implicazioni geopolitiche

Al di là della retorica sugli scambi commerciali che rafforzano pace e fratellanza, è chiaro che il piano ha un’enorme valenza geopolitica, perché crea una nuova sfera d’influenza cinese. E, infatti, Washington guarda con molta preoccupazione l’attivismo di Pechino. Gli analisti Usa sanno molto bene che la parola investimento fa rima con indebitamento, e il debito è uno degli strumenti migliori per arrivare a controllare un Paese.

Oltretutto, le infrastrutture sulle quali punta la Cina possono diventare uno strumento a disposizione della sua proiezione militare. Per esempio, non piace quello che sta avvenendo nel porto pachistano di Gwadar, oggetto di massicci investimenti che, secondo il Center for Strategic and Intertional Studies, lo hanno trasformato di fatto in una base navale. Non bastasse, nella Belt and Road Initiative hanno trovato posto aziende come Beidou, specializzata in tecnologia satellitare. Secondo il New York Times, entro il 2020 il lancio di 35 satelliti da vari Paesi della BRI completerà il sistema Beidou, un’alternativa a quello Gps, americano.

Per la Cina, si tratta di un modo per smaltire parte delle eccedenze produttive e per far lavorare le proprie società. In Pakistan, per esempio, le imprese locali non toccano palla. Ed è un’ottima occasione per fare shopping, e questo lo si è visto nel Mediterraneo. «La Cina è ormai una potenza mediterranea, dal punto di vista politico-commerciale ma anche militare, visto che ha partecipato a esercitazioni con la Russia. Una centralità testimoniata dall’acquisizione da parte di Cosco del 51% del porto del Pireo, poi ci sono investimenti in Algeria, in Israele, in Spagna, in Tunisia e in Turchia», spiega Bertozzi.

Il ruolo dell’Italia nella Via della seta

E al centro del Mediterraneo c’è l’Italia. Qui Cosco, il colosso di Stato cinese del trasporto marittimo, ha investito con Qingdao Port International nel Container Terminal di Vado Ligure (Sv). A Ravenna, invece, è arrivato il China Merchant Group (CMG), il più grande sviluppatore di porti (ne controlla 36, ndr) e principale azionista della China Merchant Bank, con l’intenzione di crearvi un centro di ingegneria navale europeo e un hub nel settore Oil&Gas. Ma Pechino ha messo gli occhi anche su quelli di Trieste e Venezia. Per esempio, alla nuova piattaforma del porto friulano è molto interessata Cmg.

Il problema dei porti dell’Alto Adriatico è che sono complementari eppure rivali. A Venezia c’è molto spazio disponibile ma ha fondali troppo bassi. Trieste, di contro, ha fondali sufficientemente profondi per fare entrare navi di un certo tonnellaggio ma sconta una morfologia che la priva di grandi spazi. Se operassero in sinergia, il sistema Italia ne uscirebbe rafforzato ma al momento prevale il campanile.

Il porto di Venezia ha da poco firmato un memorandum di intesa per potenziare i collegamenti tra Marghera e il Pireo, in quella che sembra una sfida a Trieste, la quale nel 2017 ha invece siglato un accordo di partnership strategica con Duisburg per potenziare il traffico ferroviario tra i due porti.

Fino a oggi*, è mancata una regia nazionale e la cosa è strana, visto che l’iniziativa cinese aveva incontrato l’entusiasmo di Roma. L’ex primo ministro Paolo Gentiloni, per esempio, era stato l’unico capo di governo di un Paese del G7 a partecipare al forum internazionale di Pechino sulla BRI, nel 2017. Al ministero per lo Sviluppo economico, inoltre, è stata creata una Task Force Cina. In questo stesso ministero, il nuovo governo ha nominato sottosegretario Michele Geraci, economista con un’ottima conoscenza della Cina e con entrature altrettanto importanti.

Questa ambivalenza può essere determinata dalla particolare posizione in cui si trova l’Italia, Paese fondatore dell’Ue e membro della Nato. Come e quanto aderirà al progetto di Pechino non è irrilevante. Le opportunità, non solo economiche, quanto politico-diplomatiche, come la possibilità di ritrovare un ruolo di primo piano e di forte autonomia nel Mediterraneo, si scontrano con i vincoli posti dal suo sistema di alleanze. Non è un nodo facile da sciogliere e a Roma lo sanno. Almeno si spera…

Articolo pubblicato su Business People di marzo 2019 (numero chiuso in redazione il 14 febbraio 2019)

© Riproduzione riservata