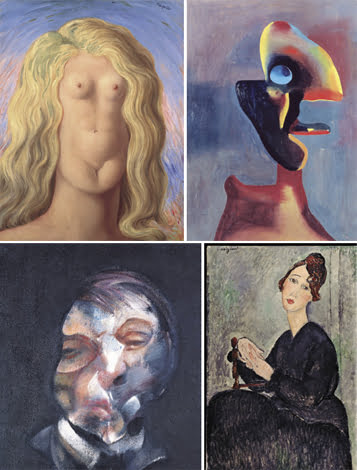

«I o non faccio un ritratto, io faccio un dipinto». Poche frasi, come questa di Henri Matisse, si prestano a descrivere il destino del ritratto, uno dei generi più nobili e frequentati dalla pittura e dalla scultura occidentale nell’arte del ‘900. Il genere non viene abbandonato, ma cessa di essere, appunto, un genere, soggetto alle richieste di verosimiglianza e di idealizzazione avanzate dalla classe sociale che, di volta in volta, vuole evidenziare il proprio status attraverso la commissione di un ritratto. Il volto del ‘900, la mostra organizzata da Skira e MondoMostre per Palazzo Reale a Milano (fino al 9 febbraio 2014) attingendo, grazie al curatore Jean-Michel Bouhours, alla collezione del Centre Pompidou di Parigi, si pone l’obiettivo ambizioso di rispondere a queste domande: cosa accade al ritratto quando cessa di essere un genere? Quando la fotografia subentra e fa sua una delle funzioni sociali della pittura? E cosa accade al volto – soggetto supremo dell’arte di ogni tempo – quando l’arte rivendica il diritto di mettere in primo piano le proprie esigenze formali? L’obiettivo è raggiunto, almeno in parte. Restano alcuni dubbi sullo sbilanciamento tra prima metà del secolo, ben rappresentata nei suoi svolgimenti principali e attraverso alcuni assoluti capolavori, e secondo ’900, trattato in maniera frammentaria e veloce; e sulla presenza, altrettanto asistematica e frammentaria, della fotografia, cui indubbiamente il ‘900 ha consegnato il suo volto. Insomma: difficile spiegare l’assenza, in questa mostra, di artisti come Andy Warhol e di fotografi come Diane Arbus, Cindy Sherman e Thomas Ruff se non a ragione della loro assenza dalla collezione del Centre Pompidou, dove peraltro sono ben rappresentati. Discutibile anche la presenza di alcuni dipinti di figura che ritratti non sono, o che non trovano nel volto il loro centro d’interesse. Detto questo, la mostra resta una buona occasione per vedere a Milano alcuni lavori eccezionali, a partire dal celeberrimo Ritratto di Dédie (1918) di Amedeo Modigliani, intenso ed elegante come tutti i suoi quadri migliori. Anche artisti come Émile Othon Friesz, André Derain, Alberto Giacometti, Constantin Brancusi e Francis Bacon sono rappresentati da lavori imperdibili per livello qualitativo e per ruolo storico. E c’è, ovviamente, quello Stupro (1945) di René Magritte che è stato scelto come ambigua immagine della mostra: un volto che non è un volto, perché i suoi consueti attributi sono stati sostituiti dagli organi sessuali femminili. I pochi lavori recenti, come I principi inglesi di Elizabeth Peyton, la Marocchina (2001) dell’americano John Currin, il grande ritratto di Chuck Close e Switch (1996), la video installazione di Tony Oursler, rivelano la museificazione precoce di alcuni protagonisti dell’arte contemporanea, ancora presenti nelle gallerie e nelle aste. A buon intenditor…

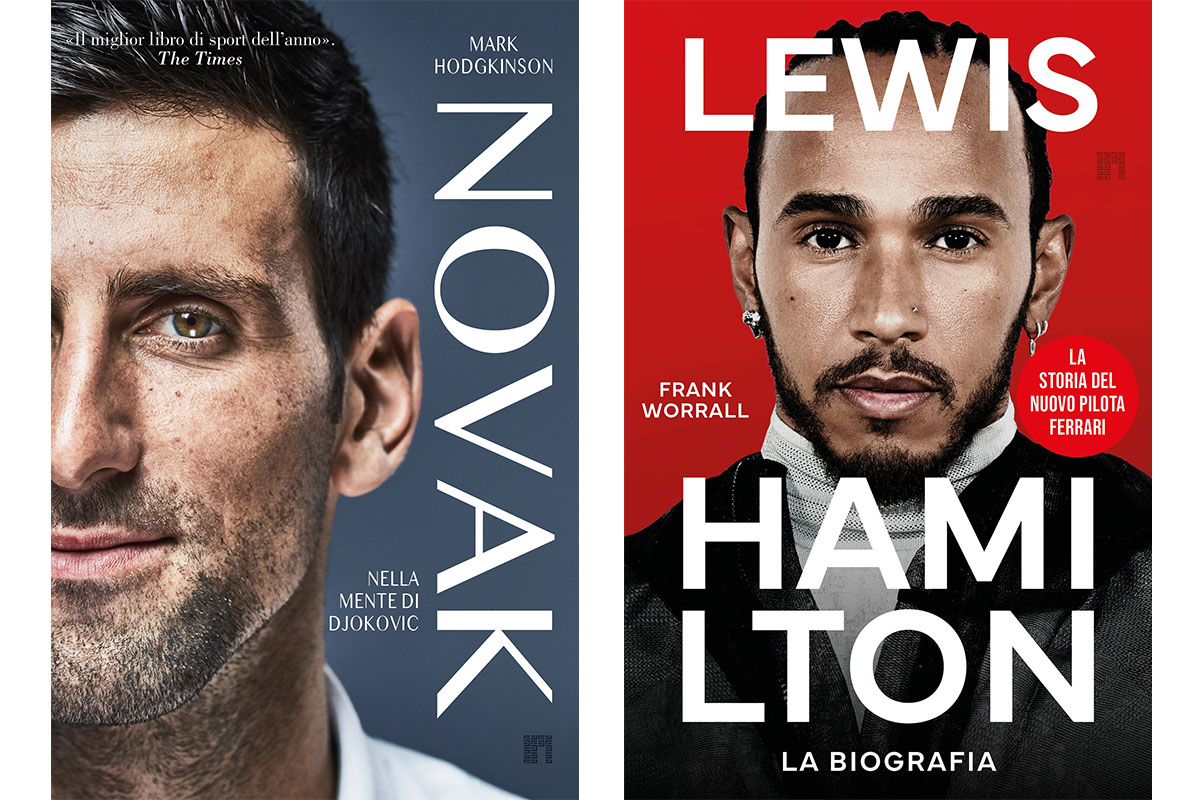

POLLOCK E GLI IRASCIBILI |

Se entrate a Palazzo Reale, non uscitene senza aver visto Pollock e gli irascibili. La scuola di New York (fino al 16 febbraio 2014). Costruita attorno all’enorme Number 27 (1950) di Jackson Pollock, la mostra offre la possibilità di godersi, in un suggestivo allestimento, una cinquantina di opere della generazione che rivoluzionò la storia dell’arte americana, da Barnett Newman a Willem de Kooning, da Mark Rothko a Franz Kline, tutte dalla collezione del Whitney Museum di New York. |