La fantascienza vive un’eterna giovinezza. Da quando è nata, si muove rapida tra conoscenze scientifiche, immaginazione, fantasia e crea mondi che talvolta paiono sogni, molto più spesso incubi. Ci regala campioni in carne e ossa, supereroi con poteri immensi e robot intelligenti (a volte bravi, a volte sadici). Mescola il desiderio di evasione, nutre le più recondite paure e appaga la voglia di novità servendo un cocktail che per molti è irresistibile, sulla pagina scritta come sul grande schermo.

La fantascienza è una strana creatura con due papà e una mamma: letterariamente parlando, nasce ai primi del 900, ma i genitori sono di qualche decennio prima e si chiamano Jules Verne, Herbert George Wells e Mary Shelley. Le loro storie tardo-ottocentesche hanno conquistato (e conquistano ancora) intere generazioni di lettori: la fantascienza ha nel Dna il plot di capolavori come Dalla Terra alla Luna, Viaggio al centro della Terra, Duemila leghe sotto i mari (tutti di Verne), ma anche La guerra dei mondi, L’uomo invisibile, La macchina del tempo (Wells) e, ovviamente, Frankenstein (di quella geniale autrice che fu la Shelley). Le loro storie saranno utilizzate, con mille declinazioni e variazioni, in decine di altri romanzi a venire, per non parlare della loro influenza sulla produzione delle pellicole fantascientifiche che hanno fatto la storia del cinema. Da quanto la fantascienza è entrata a testa alta in libreria – data di nascita ufficiale: 5 aprile 1926 con la pubblicazione, negli Usa, della prima rivista di genere, Amazing stories – ha imparato a muoversi su quello strano crinale tra scienza e fantasia: cattura la nostra curiosità, racconta qualcosa di insolito, diverso o impensabile dal quotidiano, ci porta “in altri mondi”.

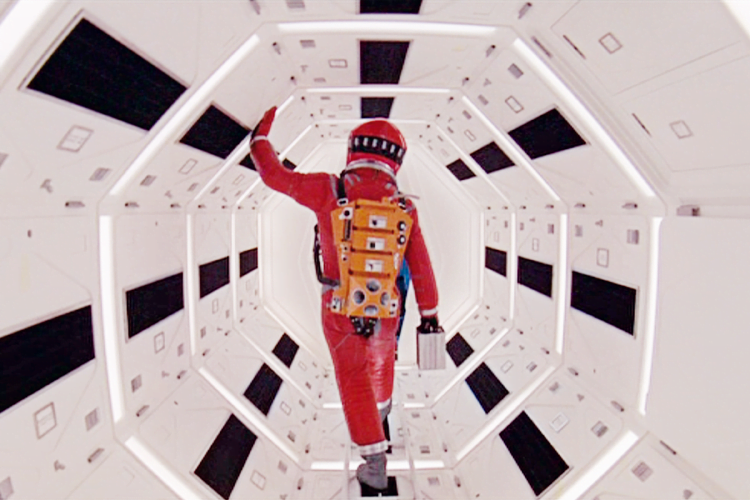

Non stupisce che il cinema, fin dagli albori, ne abbia colto il potenziale attrattivo sul grande pubblico: la storia del 900 è infarcita di pellicole tratte da capolavori della fantascienza firmati da Isaac Asimonv, Michael Crichton, Philip K. Dick, per non parlare di Stephen King o H. P. Lovecraft. Quante volte le loro storie di carta si sono intrecciate con i migliori talenti della macchina da presa? In rete, vari siti (anche italiani) si sono divertiti a costruire una bibliografia letterario-cinematografia del genere: l’elenco è sconfinato, le combinazioni sono migliaia. Citiamo allora in ordine sparso solo alcuni dei registi: Elio Petri, Stanley Kubrick, Steven Spielberg, Andreij Tarkovskij, Alfred Hitchcock, John Carpenter, François Truffaut, Ridley Scott. Lista parziale, ma significativa, vero? È innegabile che la fantascienza sia genere su cui i migliori talenti creativi (delle parole, dei ciak) si sono voluti cimentare. Spesso, trasformando l’immaginario collettivo globale grazie a prodotti che trascendono il singolo mezzo espressivo: che cosa sono stati (anzi: che cosa ancora sono) due inarrivabili saghe come Star Wars e Star Trek, così diverse eppure così uguali?

Nessuno potrebbe derubricarle a meri prodotti cinematografici: sono oggetti di culto, per qualcuno addirittura “una religione”. La fantascienza, per certi versi, è come la fede calcistica: non ammette deroghe ed è totalizzante. I cultori del genere non ne sono mai sazi: libri, movie, serie, gadget, tutto serve ad alimentare il mito. A vedere il successo in sala del genere, ma anche quello riscontrato nelle serie fanta-distopiche su Netflix (vedi Stranger Things), parrebbe che la fantascienza digitale si sia presa una bella rivincita sul genere letterario da cui è stata generata. Ebbene, le cose non stanno esattamente così. L’evoluzione del cinema e degli effetti speciali nei serial-tv, il 3D e l’animazione sempre più curata lasciano poco spazio all’immaginazione e permettono un’immersione totale, prima impensabile, dello spettatore nella vicenda narrata. Tuttavia, è la letteratura (e spesso anche la cronaca quotidiana) a ispirare con la forza della sua narrazione alcune delle migliori pellicole del nuovo millennio. La prova: il successo dilagante di un sottogenere della fantascienza, il distopico. Le guerre in giro per il mondo, la paura del terrorismo, le chiusure politiche, la crisi finanziaria, l’ossessione per la perdita della propria privacy e il dilagare della vita digitale sulla vita “vera” sono stati il detonatore di un genere ambientato in un futuro prossimo, del quale si sottolinea l’avanzata tecnologica di pari passo a un opprimente quanto insensato totalitarismo. La fantascienza distopica ci piace perché – neanche troppo velatamente – parla dei mali e dei rischi del presente. Un esempio? La fortunatissima serie Hunger Games. Il modello letterario, tuttavia, è sempre lo stesso: l’inarrivabile 1984 di George Orwell. Sono poi tante, tantissime le fortunate convergenze letterario-cinematografiche degli ultimi anni: quel geniaccio di Steven Soderbergh, per esempio, recupera Solaris, straordinario romanzo scritto nel 1961 dal polacco Stanislaw Lem e indaga, complice George Clooney, le “cose inspiegabili” di quel pianeta così lontano.

Dalla cultura manga del Giappone nasce la fama, sia letteraria che cinematografica, di Battle Royale tratto dal romanzo di Koushun Takami e distopicamente girato da Kinji Fukasaku. E se Hollywood attinge da sempre a piene mani dalla sterminata opera di Philip K. Dick (due, su tutti, i cult Blade Runner e The Minority Report), oggi anche le scrittrici donne hanno assunto un ruolo sempre più importante mescolando, all’interno del genere fantascientifico-distopico, il romance. L’esempio più celebre di questi anni, gettonatissima tra i millennial: Veronica Roth, americana, classe 1988, e autrice della fortunata trilogia Divergent, blockbuster anche al cinema.

La fantascienza è un genere pop per definizione (su cui l’industria culturale investe e pretende “grandi numeri”), ma ancora oggi questo non preclude a registi particolarmente raffinati, come Alfonso Cuaron, di passare al setaccio la letteratura fantascientifica meno nota prima di mettersi alla macchina da presa per confezionare un capolavoro d’autore. Pensiamo a Gravity, ad esempio. È in Incontro con Rama di Arthur C. Clarke, un racconto lungo pubblicato nel 1972, che si ravvisa l’idea insolita dello spazio orbitale come futuro “luogo di lavoro” degli uomini. La pellicola – ben lo sa chi ha potuto gustarsela sul grande schermo – è ipnotica: Cuaron ha usato infatti immagini ad altissima risoluzione della Nasa per realizzare i cosiddetti esterni di questo film di fantascienza che pare girato in orbita e non in uno studio cinematografico della Bassa California. La fantascienza è capace di rigenerarsi di continuo e di sicuro il futuro porterà, in libreria e in sala, nuove “visioni”: saremo pronti?

© Riproduzione riservata